こんにちは。コンサルタントの味藤です。

本日は、ネットショップ出店者さん向けに「いざというときの備え」のお話をします。

「偽装サイト問題」「通販の詐欺トラブル」の噂は聞いたことはあるでしょうか。 実際に被害に遭われた方も、大勢いらっしゃるのでは?

この問題は数年前から後を絶ちません。しかも、偽サイトの手法は日々進化しています。にもかかわらず、WEB上に「消費者向けの被害対応」は山ほど情報がある一方、「ネットショップ運営者が被害にあったときに取るべき対処」のまとめは、あまり見当たりません。そこで、今回まとめてみました。

- どんな被害を受けるのか?

- あなたの店もコピーされてるかも・・・偽サイトの見つけ方は?

- 事前にトラブルを防ぐことはできないか

- 詐欺被害が起きたら、店舗が取るべき行動は?

という順番でお伝えします。 事前にトラブル回避するための手段もご案内しますが、残念ながら、偽サイトは未然に防ぐのが極めて難しい犯罪です。明日は我が身かもしれません。

そこで、いざ自店の偽サイトを発見した時に冷静に動けるよう、この記事を読み、避難訓練のイメージで対応をシミュレーションして頂ければと思います。

また、偽サイトの見つけ方やトラブル発生時の対策などについて、チェックリストをご用意しました。チェックリストをダウンロードし、この記事とセットでご覧になると、よりわかりやすいと思います。

- 目次 -

偽サイトで、どんな被害を受ける?

まず最初に、ご存じない方のために、「詐欺の手口」と「偽サイトでどんなトラブルが起こるか」をお伝えします。また参考情報として、実際の偽装サイトにどんな特徴が見られるかをご紹介します。

偽サイトの詐欺の手口とトラブル

偽装サイトは、御社店舗をそっくりそのままコピーします。

そして、そのサイト内で掲載する商品の値段を極端に安く書き換えたり、入手困難商品を注文可能に見せかけます。さらに加えて、支払い手順を「銀行振込のみ」に書き換え、振込先を自分の口座に書き換えます。

そして「安いお店を見つけた」と勘違いしたお客さんが、このサイトで注文し、犯人の口座にお金を振り込んでしまいます。当然、商品は送られてきません。

お客さんが不審に思い、あなたのお店に問い合わせて初めて、偽サイトの存在が発覚するわけです。代金を騙し取られたユーザからの問い合わせが相次ぐと、店側は対応に追われ、てんやわんやに!これが彼らの常套手段です。

※中国の詐欺グループが運営しているようで、「偽サイト 注意」などでGoogle検索すれば、沢山の事例が出てきます。

ネットショップの偽サイトの特徴

偽装サイトには、下記のような特徴があります。押さえておきましょう。

- 商品の販売価格が極端に安い

- 入手困難な商品が並べてある

- 支払方法が銀行振込のみ

- 代金振込先の銀行口座が個人名義

- 連絡先の電話番号の記載がない。もしくは携帯電話の番号

- 問い合わせメールアドレスが、フリーメールのドメイン

- おかしい日本語表現が使われている など

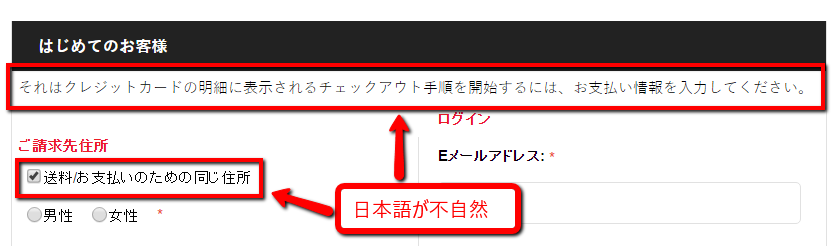

実際の偽装サイトの事例

価格が極端に安い

日本語が不自然

こういうサイトを見かけたら、詐欺サイトだと思って下さい。

「うちの店は大丈夫」とは言い切れません。この機会に、「偽装サイトの有無」をチェックすることをおすすめします。

ウチの店は大丈夫?偽サイトの見つけ方は?

まずは、お客さんが偽サイトで買い物をしてしまう前に、詐欺サイトを見つけて、対処したいところです。

上にあげたゴルフクラブの例にあるとおり、偽サイトは「商品画像」や「商品名」をそっくりそのままコピーします。その特性を利用し、自店商品の「商品画像」や「商品名」で検索することで、偽サイトを発見できます。以下の手順で、「自店舗の偽サイトが存在するか」を確認して下さい。

※このやり方だけでは、100%確実には見つけられない場合もあります。ご容赦下さい。

1.画像検索でコピーサイトを見つける方法

画像を用意する

自店舗の画像を1つ選び、その画像をダウンロードします。特徴的な画像がおすすめです。

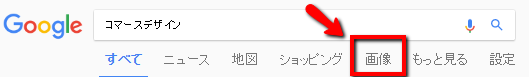

Googleの画像検索を開く

Googleの検索ボックス付近にある「画像」をクリックします。

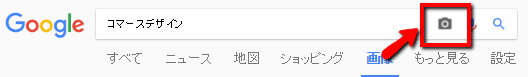

次にカメラマークをクリックします。

自店舗の画像で検索

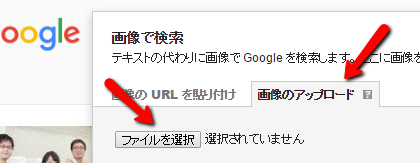

この画面が出てきます。「画像のアップロード」タブに切替え、自店舗の画像をアップロードします。

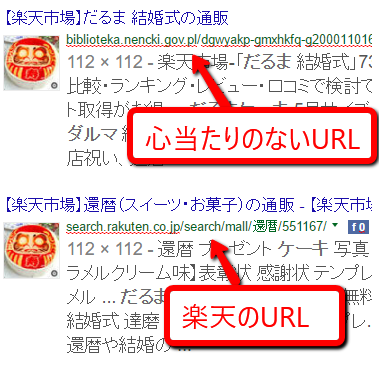

自店舗の画像で検索すると、同じ画像を載せているサイトが出てきます。自店舗の画像が「心当たりのないURL」に載っていた場合、偽サイトの可能性があります。確認しましょう。

【注意】ページ名に自店舗名や「楽天」などと入っていても、信用しないこと。ページソースが丸ごとパクられているので、そうなっていて当然です。あくまでURLで偽物かどうかを判断してください。

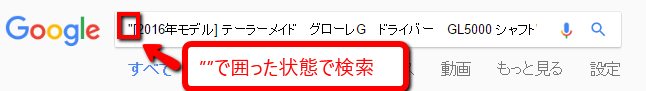

2.商品名の「完全一致」で偽サイトを見つける方法

キーワードをダブルクォーテーション(”)で囲うと、完全一致検索となります。

この方法で、自店舗の商品名を検索します。

心当たりのないURLが出てこないか、確認して下さい。

事前に詐欺トラブルを防ぐ手段は?

上記による、丸パクリされたサイトを見つけたとしましょう。

お客さんが誤って注文してしまう前に、偽サイトを差し押さえることができれば、金銭のトラブルは食い止められます。万が一、偽装サイトが見つかったら、速やかに対処しましょう。撲滅を目指した対処方法を今からご案内します。

また対応に際し、チェックリストをご用意しました。下記からダウンロードし、チェックを入れながら続きを読み進めて下さい。

偽サイトの申し立てをする

もし偽サイトを見つけたら、

- Googleに申し立てをする

- 楽天やYahooショッピングなど、モールに通報する

- 相談窓口に連絡する

- サーバ管理者に閉鎖依頼をする

など、しかるべき対応を行いましょう。

特にGoogleは、偽サイトを検索結果から外してくれるので、お客さんが偽装サイトを閲覧する機会を減らすことが可能です。「偽装サイトのURL」さえ特定できれば、申し立てができ、非常に有効な手段です。

偽サイトの証拠を押さえる

まずは下記ツールを使い、偽サイトの情報を保存しましょう。各所に証拠を提示する場合に便利です。

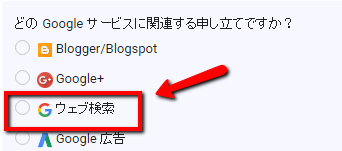

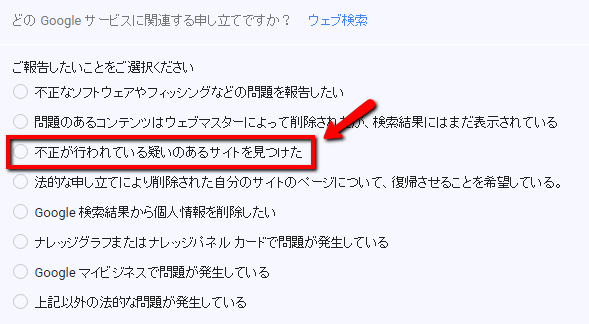

Googleに申し立てする

Googleに以下の申請を出しましょう。難しくありませんし、対応が早いと言われています。

「ウェブ検索」を選択

「不正が行われている疑いのあるサイトを見つけた」を選択し、偽サイトのURLをGoogleにご報告下さい。

モールに通報する

楽天やヤフーショッピングなどのモールには、通報窓口があるので報告しましょう。実際に何かしらの対応をしてくれるかは不明ですが、もしかすると対応を肩代わりしてくれたり、アドバイスがもらえるかもしれません。。

- 楽天の通報用窓口(※出店者専用):ichiba-nise-site@mail.rakuten.com

違法相談窓口に連絡する

インターネット上の「違法通報受付窓口」というのもあります。こちらにも連絡しておくといいでしょう。何らかの対応を進めてくれたり、対応方法を教えてくれるかもしれません。

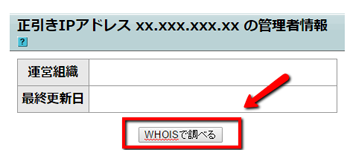

サーバ管理者に直接「閉鎖依頼」する

下記ツールに偽サイトのURLを入れると、サーバ管理者を調べることが可能です。ただし、犯罪を働く相手に苦情を伝えても、徒労に終わったり報復されたりする可能性も高いので、あまりおすすめはしません。

サーバ管理者の連絡先は、サーバ情報検索結果画面に表示される「WHOISで調べる」をクリックすれば確認することができます。

被害に遭ってしまった際、店舗が取るべき行動は?

偽通販サイトでの注文に関して苦情が入ったら、以下の対応策を取ることを推奨します。

※ただし個人の主観によるものですから、参考としてご覧下さい。

まずは落ち着く

「犯罪に巻き込まれた」と思って、不安になったり焦ったりする方が多いと思います。‥が、同様の事件はかなり多く発生しています。

ですので、もしお客さんが「管理不行き届きだ」などとクレームをつけてきても、社会的な問題ですから、御社だけが風評被害を被ることはありません。御社への直接的なダメージはないので、まずは落ち着いて、淡々と対応するようにしましょう。

お客さんに警察相談を案内する

問い合わせをしてきた人には、警察に相談するように案内しましょう。

警視庁の方曰く、「詐欺サイト運営者は海外にいるケースが多いため、摘発まで至るのは難しい」というのが現状のようです。とはいえ可能性はゼロではありませんし、この後どう動けばいいのかを指示してくれるはずです。

また、被害届が増えるほど警察も動きやすくなるはずです。なので、被害に遭ったお客さんに「泣き寝入りさせず、問い合わせ先を案内する」のが、店舗ができる最善策ではないでしょうか。被害者が被害届を出さないと、警察は動いてくれません。「全力で被害届を増やす」という考え方が有効ではないかと思います。

但し、詐欺サイトに引っ掛かってしまうほど、情報リテラシーが低い人達ではあるので、かなり具体的な指示を出さなければ、スムーズに警察へ行ってくれない可能性があります。

例えば、「その人の住む都道府県の警察サイトのURL」を送ってあげて、「ここに、こういう言い方で電話して下さい」と伝えるといいかもしれません。また、総合窓口の「#9110」に電話すれば、電話をかけた地域を管轄している警察の相談窓口に、自動でつながります。

詐欺被害にあった場合の通報先

- 警察 総合専用電話「#9110」…犯罪被害の未然防止など、生活の安全に関する相談窓口

店舗内部の対応を進める

お客さん対応を進めると同時に、店舗がやるべきことが3つあります。「各所への申し立て」「サイトへの注意喚起掲載」「犯人口座の凍結」です。それぞれ詳しく案内します。

詐欺サイトの申し立てをする

詐欺サイトが発覚したら、前述した方法で、各所に申し立てをしましょう。

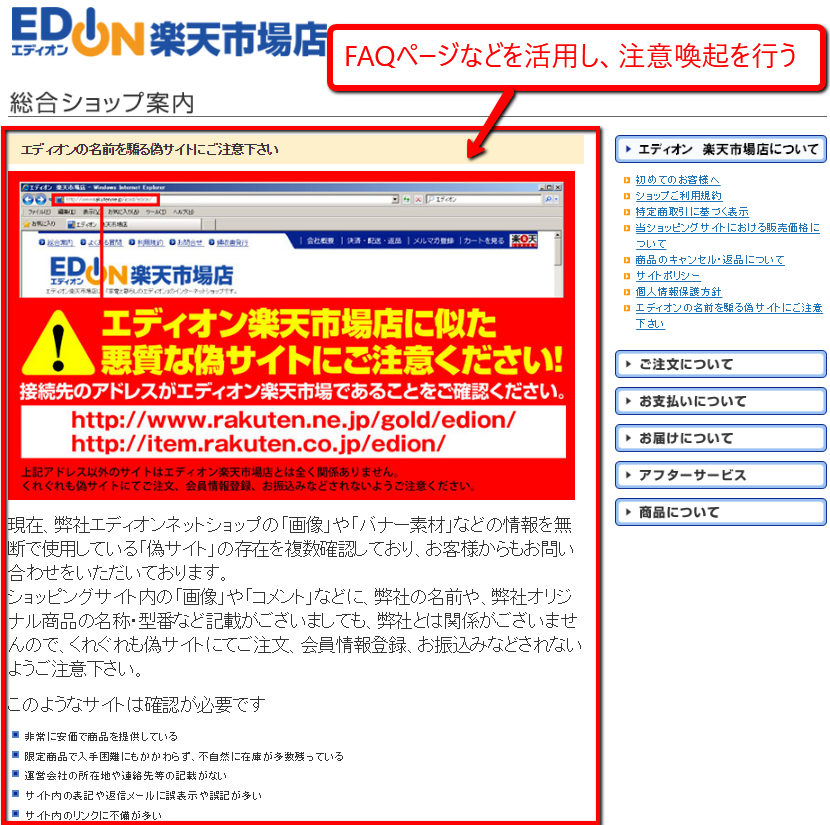

ページに注意喚起を掲載する

また、被害の拡大を防ぐために、サイトに注意喚起を出します。

偽サイトに引っかかるお客さんは、情報リテラシーのあまり高くない方が多いです。なので注意喚起の文面は、誰が見ても分かりやすいように書きましょう。

明記すべきポイントは、下記2点です。

|

掲載例

| ヘッダー |

|---|

参考:ワシントン靴店

|

| 詳細案内ページ |

参考:エディオン楽天市場店

|

こうした注意喚起を出しておくことで、店として「事前にやれることをやった」という対外的なアピールになります。お客さんから被害連絡があった際にも、一方的なクレームには発展しないはずです。

犯人口座の凍結を試みる

先述した通り、犯人は海外にいることが多く、摘発は難しいかもしれません。

そこで現実的に一番の打ち手になるのは、「詐欺グループが使用している銀行口座」を凍結することだそうです(警視庁の談)。

なので、もしも被害に遭ってしまった時は、警察と銀行両方に連絡し、できるだけ早く口座凍結することが大事です。通報から最短1時間で、口座凍結に至ったケースもあるのだとか!

偽サイトは、前払いで支払いすることになるので、注文したら銀行口座がメールで届きます。お客さんからこのメールを転送してもらい、銀行に報告します。

もしくは、犯人の銀行口座を知るために「自分で偽サイトに注文を入れる」という強硬手段も。実際にお花屋さんのゲキハナの古屋店長が、体を張って「犯人口座を突き止めた経緯」をリポートしていました。

≫古屋さんのリポートはこちら

御社の画像を無断で使用し、商品を安値で売っている時点で、もう「詐欺であることは明白」なので、銀行側も動いてくれるのではないでしょうか。

おわりに

詐欺サイトの実態と店舗側が取るべき対処について、把握して頂けましたでしょうか。(ないに越したことはありませんが・・・)

もしも、ご自身や知り合いショップが被害に遭われた時、サッと情報を取り出してもらえるよう、このページのブックマークをおすすめします。

P.S.

ネットショップを運営していると、大小様々な悩みが発生しますよね。弊社はこういった困ったときの駆け込み寺として、気軽な相談相手になれます。今回のようなトラブル対応で困っていたり、一人での運営に行き詰まりを感じたら、ぜひ弊社のコンサルティングをご活用ください。

詐欺トラブル対策の参考サイト

本ブログでは、以下のサイトを参考にさせて頂きました。この場を借りてお礼申し上げます。

「5分でわかるコマースデザイン」をダウンロードする

Q. コマースデザインのEC支援は、何をしてくれるの?

A. コンサル・研修・セミナーを提供しています。支援内容・実績・会社概要を「5分で把握できる」無料資料を作ったので、ぜひご覧ください!

この記事を書いた人

- 有名EC企業にて、店舗の立ち上げから店長まで一連の運営業務を経験し、実績を重ねる。その後、食品メーカーに転職、衰退した人気店の建て直しに尽力。2年間でアクセス数4倍、転換率2倍とし、再成長させる。メーカー型、仕入れ型、大規模、小規模共に経験している守備範囲の広さが強み。ネットショッピングが大好きで、女性ならではの柔らかい物腰の中に、鋭いお客目線が光る。