EC事業の運営ノウハウ本・ECチームの教科書として好評の「売れる!EC事業の経営・運営」出版から、1年が経ちました。これを記念して、書籍を読んで素晴らしい感想をお寄せいただいた事業者様へインタビューをして、記事にまとめて紹介しています。

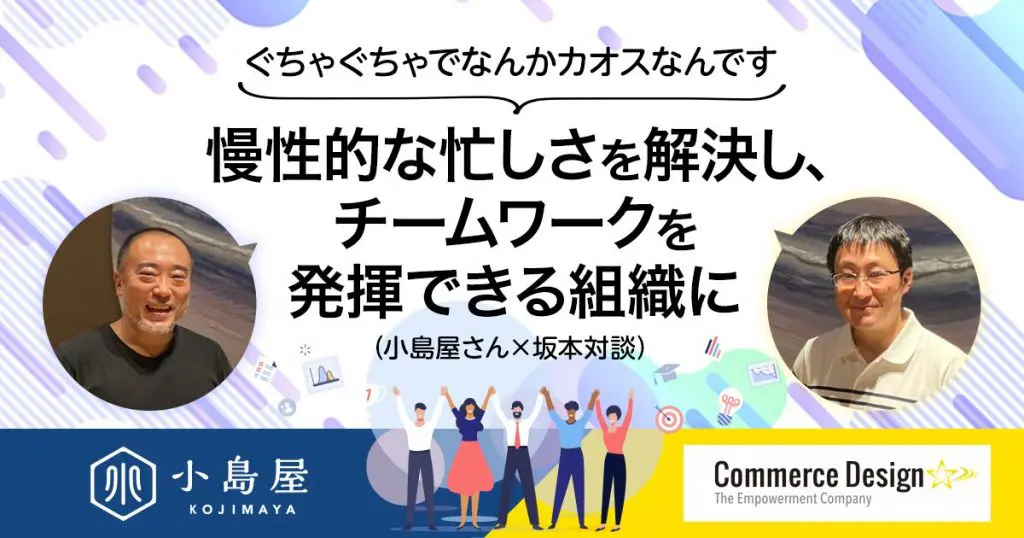

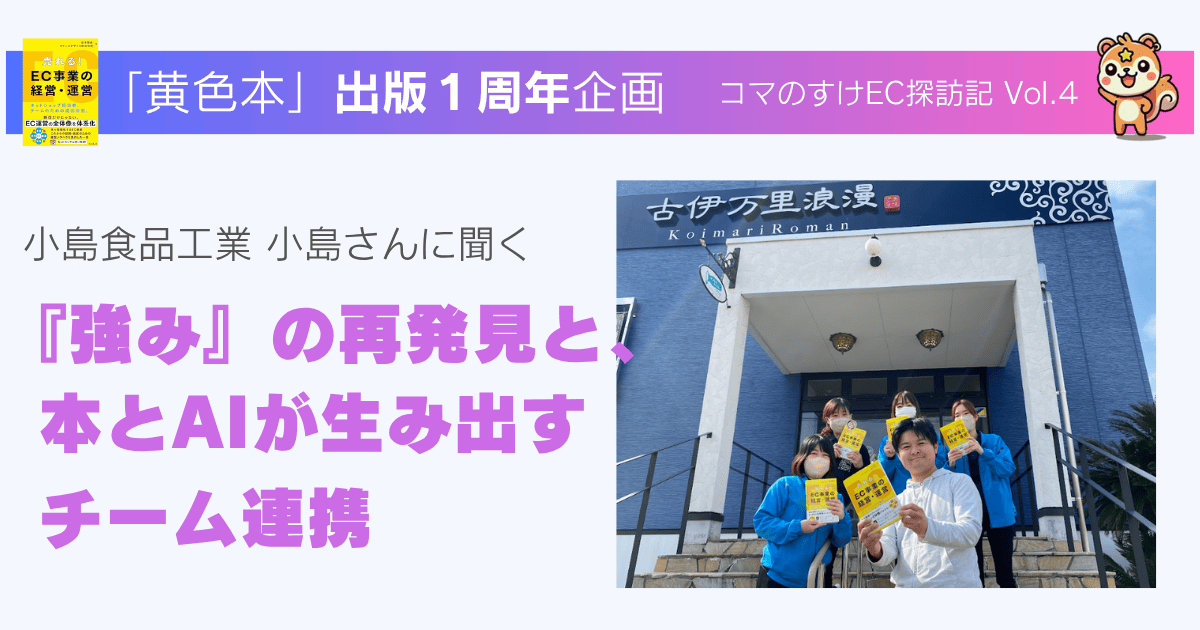

エデュテ様、ユーチル様、フジカン様に引き続き、今回ご登場いただくのは、創業123年のおつまみ製造メーカー、小島食品工業株式会社でEC事業を担当する小島さんです。

EC歴14年、10年以上自社のEC事業に携わってきた小島さんが書籍を読んで発見したのは、23個ものToDo。「やりきった」と思っていた事業にまだ見つかった伸びしろ、そして本とAIを活用した組織運営の実践について、たっぷりとお話を伺いました。ぜひ最後までお読みください。

- 目次 -

創業123年!「おつまみギャラリー伊万里」さんにお邪魔しました

坂本:まず、会社とお店について簡単に教えていただけますか。

小島さん:我が社は創業123年。おつまみ製造メーカーで、おつまみを軸とした商品を販売しております。本来はOEMメーカーですが、自社ブランド「古伊万里浪漫」も展開し、ECで販売しています。メインの商品は「おつまみのギフト」です。

出典:おつまみギャラリー伊万里(https://www.rakuten.ne.jp/gold/otsumami-gallery/)

この「古伊万里浪漫」の売り上げが直販部全体の売り上げの90%ぐらいを占めているという状態です。メイン商戦が父の日で、ギフトの90%のうちの65%ぐらいは6月に発生する。だから、前年の9月頃からずっと商品を作り貯めて、6月に一気に出す。それでロスを限りなく少なくするというやり方をやってます。

坂本:「古伊万里浪漫」はいつごろ生まれたんですか。

小島さん:私が聞いたところによると、30年ぐらい前に父(※現社長)が作ったそうです。

坂本:小島さんがECに携わるようになったのは、いつ頃なんですか?

小島さん:14年前、僕が大学2年の時に、EC立ち上げを一緒にやって。そこから10年前に私が入って。

坂本:すごい!大学時代に立ち上げたんですね。

小島さん:はい。芸大を卒業したんですけど、EC立ち上げ時期にSEOの世界を知って、かなりハマりました。就職先はSEだったんですが、並行してSEOの勉強をしていたら、実家から「ネット販売ができる人間いないから戻ってこないか」っていう話になって、10年前に戻ってきました。

黄色本、どう使う?「リーダーの気づき」編

「ECで出来ることはやりきった」と思っていたのに、23個のToDoが見つかった

坂本:今回この本を読もうと思ったきっかけは、何かご自身の中に課題感があったからですか?

小島さん:感想文にも書いたんですけど、私がECを10年ぐらいやってるっていうのもあって、打ち手が一巡してしまって、新しい打開策が見出しづらくなってきていて。そこで何かしらの突破口がないかと思って、今回『売れるEC事業の経営・運営』を読ませていただきました。

坂本:感想文の中で、やるべきことが23個見つかったというお話がありましたよね。差し支えない範囲で、その内訳をちょっと教えていただけると嬉しいです。

小島さん:僕の本を読むときの癖で、感想とToDoをそれぞれ記録しながら読むんですが、読み終わったらToDoが23個あったんです。

次に、これをスタッフにもわかりやすく共有したくて。「この内容は法則の何番と何番に書かれているから、こういうことを知ってほしい」という形で整理していきました。小さく読書会も開いていきます。

坂本:Todoはいろんな領域に渡っていますか。

小島さん:そうです。幅広いですね。そもそもこの本は「販売・業務・組織・戦略」と分かれて書いてあったので、自然とそうなりましたね。

OEMメーカーが磨いてきた「本当の強み」

坂本:例えばどんなことを発見したんですか。

小島さん:たとえば、このToDoリストの2番めにあるのが、法則1「自社の強みを言語化する」から気づいたToDoです。「自社商品の価値の比較基準を抽出して自覚し、商品ページに盛り込む」と書いてありますよね。

うちはおつまみを作って売っている会社なわけですが、我々の本質的な価値は、おつまみを作ることだけじゃなくて、黒子として、いろんな用途に合わせて商品の見た目を「着せ替えている」ところが強みなのだと思うんです。ただ、今まではハードウェア的な側面に依存していました。何せ「小島食品工業株式会社」という名前がついているので。

坂本:「工業的な発想」になりやすいんですね。

小島さん:はい。あらためて考えると、ハードウェアな強みだけでなく、ソフトウェアの強みもあるなと思って。それを磨いて商品ページに盛り込もうと考えています。これはB2Bの営業でも同じことが言えますね。

坂本:OEMメーカーとして、各社それぞれの需要に応えて商品をカスタマイズするハードウェアがある。同時に、それらの商品を、ECでギフトとして見せたり、各社それぞれの地域のお土産として見せたり、「見せ方を変えることで、いろんな現場に入り込んできた」ということですね。

小島さん:はい、その「衣を変える力」が、実は我々の持つソフトウェア的な強みですね。

坂本:単に「おつまみを作る会社」ではなく、同じおつまみ製品に対して様々な「衣」を着せ替えることができる企画力・提案力も強みだった。大きな気づきですね。

小島さん:そうですね。他にも、ToDoの3番は、法則26の「イベントスケジュールを管理する」から取り入れています。改めて販促カレンダーを作りなおそうってスタッフに言ってたところだったので、この章はスタッフにシェアをして、読んでもらって、どう思ったかのヒアリングをかけて、こういう方向で販促カレンダーを作ることをやる予定です。

お相撲さんは長距離走をしない

小島さん:他には、法則49にあった「お相撲さんの話」が印象的でした。「お相撲さんが長距離走に不向きなように、何かを磨くと何かがニブる」という話で。

結局、弱みばかりにフォーカスするのではなく、ちゃんと強みを生かすことが大切だと思うんです。飛び出ている尖った強みを削ってまんべんなくすると、結局、無難な形になってしまう。会社組織ってその感覚が、なんとなく理解できていないことが多いんじゃないかな。「強みを生かすってのは、こういうことなんだよ」と、わかりやすく共有できるのが、あのお相撲さんの話だと思うんです。その話にもっと自分なりの言葉を添えて、社内に発信していこうと考えているんですが、別にこれはECの話だけじゃないですね。

坂本:そうですね、たしかに。

小島さん:強みといえば、実は私、細かい運用業務を何度も丁寧にやるのは好きではなくて。運用自体は別の人にお願いしているんです。短期間やってみて、終わったら仕組みを作って運用は別の人に渡していく。

坂本:なるほど、個人の強みを活かす配置ですね。

自分たちの強みを自覚したら、新サービスが生まれた

小島さん:法則50のブラックオーシャン戦略、これだ!と思いました。

メモとしてあるんですけど、「LPの深い説明やマニアックな説明、問い合わせをしたときのスタッフの商品知識などが選ばれる理由になる」。ここから何しようって思ったときに、おつまみ◯◯◯◯◯的なサービスを商品化するべきだなと思って。

坂本:詳しく教えてもらえますか?

小島さん:ジャムの法則ってありますね。「選択肢が多すぎると、逆に思考停止して離脱率が上がる」っていう法則。で、うちは「おつまみ50種類あります!ドーン」って見せているんですが、これがまさにジャムの法則でいう悪手なんですよ。

そこを改善するために「◯◯◯◯◯」という新しいサービスを企画しているんです。(中略)そうするとお客様は「◯◯◯◯◯◯◯」と想像するようになる。勝手に「認識上の商品価値」を高めて、商品を受け取ってくれる。これがブラックオーシャン戦略の実践だと考えてます。

坂本:いいですね!

小島さん:ブラックオーシャンに至る道が、2つあるなと思いました。1つ目は、ポジショニングや競合を気にせずに、気づいたらブラックオーシャンの住人だったっていう型。先天的または無意識的なブラックオーシャンですね。

もう1つは、何かしらの経緯があって試行錯誤した結果、ブラックオーシャンにたどり着いた後天的パターン。ほとんどの人は多分後者だろうなって思いました。

坂本:中央だと激戦区で食っていけないから、追いやられるようにしてニッチを開拓していくんですよね。でもそれでいい。すると結果として、競合が入ってこない、大手が入ってこないエリアに自分の居場所を築いているから。

小島さん:さっきの強みの話とつながってると思ってて、「既に持っている何かの強み」があって、そこに片足を置きながらピボットする(注:事業の方向転換や軌道修正を行う)と、ブラックオーシャンなエリアに入りやすい。

坂本:繋がってますね!

リソースを捻出して、強みに再投資する

小島さん:法則51の「中小ECの成長ループを作る」では、価値の再投資が重要なんです。ただし、再投資するわけだから、そのためのリソース捻出が必要で、つまり優先順位が大事になってくる。だから、再投資の判断をするために、「強みと弱みをちゃんと分けて把握する」ことを17番目のToDoにしているんです。

坂本:なるほど。何か削ることで余力が生まれますしね。御社では、昔やっていた名入れサービスを、効率化のために辞めた、そのおかげで物流委託ができるようになった、と伺いました。何かを捨てて何かを伸ばして、成果が出て、また再投資が起こるっていう流れですね。

小島さん:他にも本に書いてあった「事業フローの中のパーツとしてAIを最適に運用する」っていうのも、もう本当に腹落ちしかなくて。再投資するためのリソースを構築するためにAIでうまく時間マネジメントしていくっていう感じですね。

黄色本、どう使う?「メンバーの成長促進」編

スタッフに黄色本を読んでもらうための「伝え方」

坂本:スタッフの皆さんは、書籍をどのように活用されていますか。

小島さん:僕の部下たちには全員に1冊渡しています。そのときに「いろんな話が網羅されてるから、自分が困ったなっていうときにはこの本の目次を開いて」と伝えてます。例えば「リピーターが少ないなってなったときには、それに関する章が絶対あるから、そこを一回読んで企画を考えてみて」って説明しています。FAQ的な使い方をしてるのが一つですね。

あとはスタッフ教育として使っているという側面があります。さっき僕のToDoが23個出たって話をしましたけど、その23のToDoを自分1人ではやれない。だから「ここはこの法則に書いてあったから、スタッフAさん、その章を読んでもらって、どう?」みたいなことを言いながら、教育として使っていますね。

坂本:なるほど、困ったときに参照するのと、会話の下準備として「ここからここまでのテーマで話をしたいから読んでおいて」この二つですね。

小島さん:そうです。方向性を揃えるためっていう感じですかね。

坂本:なるほど。「自分の考えているのと近いことが本に書かれているとき」に使う感じですか。

小島さん:そうですね。僕は業務上、書籍で言うところの「戦略編」とか「組織編」について考えることが多いですが、他のスタッフたちは業務編や販売編が気になるようで、そっちを読んでいます。僕から仕事を無茶ぶりされた後にパラパラめくっているようです(笑)。

「同じノウハウ体系」を皆で学ぶから、目線が揃う

坂本:スタッフが販売編の「ダレナゼ」を読んでなるほどーって言ってるとき、実はブラックオーシャンのような「戦略」側の話とリンクしているんです。販売や業務の話をしているときに、派生して戦略や組織の話と繋げてあげると、現場の問題意識と大局的な構造が一気に繋がるはずです。

小島さん:少しずつパズルみたいに楽しめますね。

坂本:そうですね。はい。全部繋がってるので。

小島さん:月1で業務状況をヒアリングしてるんですが、現場から「読書会したいです」っていう意見があったんですよ。きっと、その子も他のスタッフと方向性を揃えたり、知識レベルを揃えたいと思って言ってるはずなんで、定例会議のコンテンツの一つとしてやってみよう、となりました。

入社7ヶ月の新人が、AI「コマのすけ」とインスタ企画を回す

坂本:コマのすけは今どんなふうに使われていますか。小島さんの場合と、使っている販売担当の方がどうしてるか、それぞれ教えてください。

小島さん:コマのすけは、僕は最初、本のリファレンスとして使ってました。スタッフには「ECに特化したAIだから、聞きたいことがあったらここで聞いてね」っていう使い方をおすすめしてます。

坂本:スタッフの方は具体的にどう使ってますか?

小島さん:スタッフからすると、僕から「やったこともないような仕事とか企画」をやろうって言われて、当然悩むので、そのお悩みをコマのすけに投げたりしてるみたいですね。

あとクレーム対応ですね。自分で書くと、自分が責められているように心を痛めちゃうじゃないですか。でもコマのすけに任せると、いい意味で心を動かさずに、「これは小島食品が怒られてるだけ」って思えて、気持ちが楽になったって言ってました。

坂本:クレームの読解もそうだし、返信文の作成ですね。やっぱりよく聞きます、本当に。

小島さん:いや本当、これは、AIを触ってもらうファーストステップとしてめちゃくちゃありですよね。実際に悩んでいるところを解決してくれる。

坂本:ChatGPTって、キャラ性が全くないじゃないですか。多分意図的だと思うんですけど。なので、コマのすけはキャラ性を持たせて、話しかけやすくしてるんです。

小島さん:他にも。さっき入社7ヶ月のスタッフが、新しく始めたInstagram運用でコマのすけに相談したら、大量の提案が返ってきて、それをスタッフ間で共有して会話が活性化して、企画が具体化していったということもありました。

チームで『同じものを見る』価値

坂本:この本やコマのすけなど、どのようにおすすめしたいですか。

小島さん:個人的には、まずリーダー層には「何も考えずに全部読んでほしい」ですね。時間作って読むと、何かしら絶対拾えるものがあります。「現状は堂々巡りじゃないか、自分はバージョンアップできてないんじゃないか」っていう停滞感を感じてる人は、一旦総括として読んで、改めて棚卸をするために読んでほしいです。

かつ、その中でAIあまり触ったことない人は、まずコマのすけを使ってみて、疑問・質問があったら聞いてみると、「意外とAIいい回答するじゃん」っていう流れでコマのすけも使えるといいのかなって思います。

坂本:ここ足りてないなとか、抜け漏れが見つかる点検ができるということですね。

小島さん:自分以外のスタッフが育たないとか、スタッフのレベル感の差を感じてる人は、僕が言ってたように、うちのスタッフが足りてないと思った章を読んでもらって、そこを読み合わせする。社員も「本にも書いてあるしな」って、より実践しやすくなる。

できたら、手が足りてない現場では、リーダーが「このページを読んでね」と明確に言ってあげるのが最高だと思います。まるまる1冊読めっていうとやる気をなくす可能性があるので、「コンテンツが64個あるけど、あなたに最適なのは22番と52番です」っていう伝え方をすると、「64分の2か。しゃあなし、やるか」って言って読んでくれるんじゃないかなって。

さらに、コマのすけというコンサルタントが「これはね、この社長だけの独りよがりじゃなくてね、僕も推奨してるよ」って言ってくれるので、より説得力が上がる。

坂本:なるほど、メンバーに指示するときの「説得力」が増すわけですね。

小島さん:でも逆に言えば、スタッフ側がこの本を読んで「この本にもこんな感じで書いてあるんで、やらせてもらえませんか」っていう現場からの説得にも使えますよね。

坂本:そうですね。滑らかに連携するためにも使っていただきたいなと。

小島さん:やっぱり一緒のものを見る、同じものを見ることが最大の良さですね。一緒のものを見てると、やっぱり言語の省略、意思疎通の高速化ができるので、やろうって言ったときに、進め方を発見しやすいんですよね。

坂本:「同じものを見る」。なるほど。

小島さん:あとこの本、知識だけじゃなくて「副作用」も書いてあるんですよね。「これやるとこういうリスクもあるよ」って。それが本当に助かる。読むこんでおくと「あ、この注意喚起、昔聞いたな」みたいなことを後で思い返せる。

坂本:おお。気づいていただいてありがとうございます。

小島さん:おそらくずっと読み継がれる本なんだと思います。

坂本:たくさん褒めていただいてありがとうございます(照)。いやあ、頑張って書いてよかった!

おわりに

創業123年の老舗おつまみメーカーが、10年以上続けてきたEC事業にまだ見つかった伸びしろ。「強みの再発見」や「お相撲さんと長距離ランナーの違い」「ブラックオーシャン戦略」といった概念などから、自社の本質的な価値を見つめ直すことから始まりました。

そして、その気づきを組織全体に浸透させるために、書籍とAIを活用した独自の仕組みづくり。「同じものを見る」ことで生まれるチームのシンクロ、若手スタッフがAIを使って自主的に企画を回し始める組織文化。

小島さんの実践は、本とAIをフル活用した、未来の学び方と働き方を先取りしているようでした。マンネリや停滞を感じているEC事業者の方にとって、大いに参考になるお話だったのではないでしょうか。

小島さん、貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。

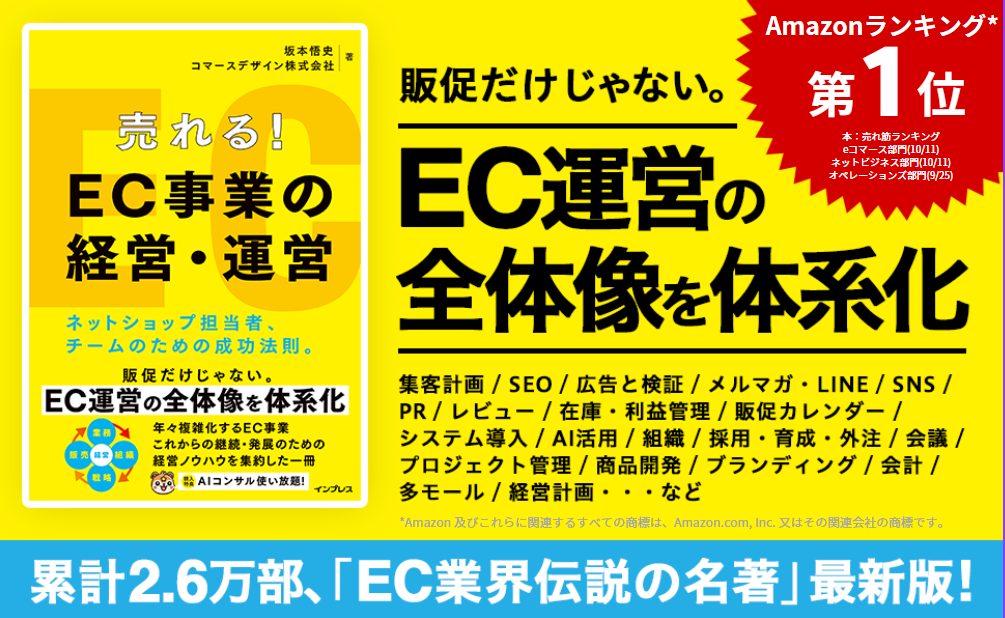

まだ書籍をお読みでない方へ

EC事業の立ち上げから成長まで、現場で本当に使える知識とノウハウを330ページに凝縮した実践書。現代のEC販売、仕入れ・製造から受注・出荷までの業務、AIやリモートを活用した組織運営、商品開発やブランディング、会計や経営計画などの戦略までカバー。新人からベテランまでチームの共通言語として活用できる、EC事業者必携の一冊です。

Amazonはこちら

楽天ブックスはこちら

書籍の詳しい内容はこちら

※既にお読みになった方、ありがとうございます!よろしければぜひレビュー投稿をお願いします!

書籍をすべて学習したEC専用AI「コマのすけ」

330ページの書籍内容を全て学習したEC事業者のためのAIコンサルタント「コマのすけ」。予備知識ゼロで、誰でも使えるカンタンさ。日々のEC運営を支える「やさしいAI」です!

あなたの悩みに寄り添い、すぐに答えを導き出してくれます。日々の運営相談から戦略立案まで、頼れるパートナーとしてご活用ください。

「5分でわかるコマースデザイン」をダウンロードする

Q. コマースデザインのEC支援は、何をしてくれるの?

A. コンサル・研修・セミナーを提供しています。支援内容・実績・会社概要を「5分で把握できる」無料資料を作ったので、ぜひご覧ください!

この記事を書いた人

-

コマースデザインは、EC事業のコンサルティング会社として、ECのお役立ちツールやECコンサルティングを提供しています。全サービスの累計支援先企業は23,000社を突破しました。「色々な個性を持ったお店が数多くあり、お客さんに豊かな選択肢があるEC業界」を目指し、中小ネットショップ事業者の皆様の「強み」を引き出す支援を行っています。

詳しくは、コマースデザインについてをご覧ください。

記事一覧を見る

ECの未来・ヒント2025年12月12日【速報】2025年12月楽天スーパーSALE 終了!皆の売れ行きどうだった?

ECの未来・ヒント2025年12月12日【速報】2025年12月楽天スーパーSALE 終了!皆の売れ行きどうだった? お客様の声2025年11月28日1人店長の「幸せな商売」とは?ニッチジャンルでトップを守り続ける、20年の工夫と哲学

お客様の声2025年11月28日1人店長の「幸せな商売」とは?ニッチジャンルでトップを守り続ける、20年の工夫と哲学 お客様の声2025年11月11日「EC10年やったけど、まだまだ伸びしろがあった」—創業123年、小島食品工業が実践する『強み』の再発見と、本とAIが生み出すチーム連携【黄色本 出版1周年記念 ★ EC探訪記vol.4】

お客様の声2025年11月11日「EC10年やったけど、まだまだ伸びしろがあった」—創業123年、小島食品工業が実践する『強み』の再発見と、本とAIが生み出すチーム連携【黄色本 出版1周年記念 ★ EC探訪記vol.4】 お客様の声2025年10月16日フジカン大塚さんに聞く「孤独な経営を支えた書籍とAIの話」【黄色本 出版1周年記念 ★ EC探訪記vol.3】

お客様の声2025年10月16日フジカン大塚さんに聞く「孤独な経営を支えた書籍とAIの話」【黄色本 出版1周年記念 ★ EC探訪記vol.3】