EC事業者のチームの教科書として好評の「売れる!EC事業の経営・運営」出版から1年が経ちました。そこで、出版1周年記念として、書籍を愛読いただいている方の「オフィスに訪問し、書籍活用事例を伺うインタビュー記事」をお届けします!

前回のエデュテ様に続く書籍活用事例シリーズ第2弾となる今回は、コンサルタントの亀田が、食器専門店を運営する株式会社ユーチル様を訪問。経営者の竹澤さんに「組織運営における書籍活用のリアル」について具体的に伺いました!

特に面白いのは、書籍を「外部講師」として使うという竹澤さんのアイデアです。売上100万円から200万円超への成長過程で作り上げた「チーム全体で学ぶ仕組み」は、きっと多くのEC事業者さんの参考になると思います。

- 書籍をどう組織運営に活かしているのか?

- 成長段階に応じた継続的な学習システムとは?

- ビジネス書が苦手なメンバーへの課題をどう解決したのか?

組織運営に悩むEC事業者さんのヒントが詰まっています。ぜひ最後までお読みください。

- 目次 -

食器専門店「うちる」にお邪魔しました

亀田:本日はよろしくお願いします!

竹澤さん:よろしくお願いします!

株式会社ユーチルが運営する「うちる」は、食器を専門に扱うECショップです。同社は本店サイトでの販売を得意としており、その後楽天市場への出店も成功させています。セレクトショップでありながら専門店としての特色も持つユニークなポジションで事業を展開されています。

ショップはこちら

▶︎うつわ かくち 楽天市場店(https://www.rakuten.co.jp/kakuchi/)

亀田:当社とお付き合いされてから1年くらいになりますかね?

竹澤さん:それくらいになるんじゃないですかね。

亀田:そうですよね。もう1年かあ。早いもんですねえ。あの時(楽天市場店)は本当にまだ100万円超えてなかったぐらいですよね?

竹澤さん:はい。

亀田:それが今は200万円超えて!凄いですねえ。

竹澤さん:ほんと、ちょっとずつちょっとずつ「うちのお店ならではのコツ」が掴めてきたって感じです。

亀田:なるほど、良かったです。

「付箋を貼って、ToDoまで落として引き渡してます」

亀田:書籍をひと通り読んで頂いたという事ですけど。最初に読んだ率直な感想ってどうでしたか?特にここが良かったとか、一番参考になった所があれば教えてください。

竹澤さん:他の方も言ってましたけど、この本に書いてある中に出来てない所が結構あるので、チェックリストみたいな使い方をしてました。例えば前半で言うと、今年か来年か顧客のアンケートを取り直そうかと言ってたりとか、販売施策をやっていこうとか。

亀田:付箋まで貼ってたんですか?

竹澤さん:付箋を貼って、「うちのここ、これの見直し」みたいなのを書いて、ToDo化させて現場に落としてます。

亀田:理想的な使い方をして頂いて。

竹澤さん:じつは、結構他社さんのこういう本を買って読んだりとかいろいろやってるので、出来てることも結構あるんですよね。

そんななかで、出来てなくて効果がありそうな事が数個見つかれば、もう本代なんてペイしてしまうので。それをこうダァーっと探すんですけど、例えば「定型連絡メールを見直す」という内容を読んでいると、「今のメールのあれどうなってたっけなあ?」みたいな。もうちょっと例えば「当時作ったものと温度感変わってないかなあ?」みたいな疑問が頭に浮かぶわけです。こういったものを洗いだしたりしてますね。

亀田:かなり具体的に。

竹澤さん:そうですね。そして、かなりToDoまで落として引き渡してます。

※編集部註:「チーム内のタスク一覧」を皆で共有すると、仕事が捗ります(画像はAIで生成)

「この本のおかげで、説得力が増しました」

竹澤さん:あと、うちに限らずだと思うのですが、ビジネスの本を読むのがそんなに好きではないというメンバーも多いんですよ。

すると、例えば僕がミーティングで「これはこういう概念だからこうした方がいいよ」と言うんですけど、それは僕の意見に多分聞こえてしまうと思っていて。でも僕はただ一般論、先達の素晴らしい知識を僕の口から言ってるだけなんです。

そこで、僕の意見じゃないというのを間接的に伝えるために、「ここの部分を読んどいてくれると、共通の会話できるから、この章を読んどいてくれる?」と言って渡すと、「あれ?何か竹澤さんが言ってたやつと一緒なこと言ってる」みたいな話になって、説得力が増すんです。

亀田:なるほど!そういう使い方をして頂いてるんですね。

竹澤さん:外部講師みたいなものですね。この外部講師がそれぞれのセクションに関して言ってる事と、僕の言ってる事が合致してると、「これは意味があるんだな」と理解が出来るので。

亀田:そういうのはどうしてもありますよね。

竹澤さん:絶対出てくると思います。うちみたいな組織だと、別の人から言ってもらうことはなかなか出来ないので、著名な人の情報を使って間接的に引き渡すというのは、凄く有効なテクニックだなと個人的には思ってます。

亀田:そうですね。先程、役割に応じて「この辺を読んどいて」みたいな事を仰ってましたもんね。

竹澤さん:そうですね。「何章のあの話なんだけどさあ」と言われると、「ヤベえ!読んでない!」みたいになる。

「在庫の持ち方の話がこの辺の章であったけどさあ、ちょっと持ちすぎだと思う?みんなどう思う?」みたいな会話をすると、読んでないとそもそもベースの会話についていけないとなるので。

亀田:そうなってくると、全体のレベルも引き上がりますもんね。

竹澤さん:引き上がりますね。

「会社が大きくなると付箋のつく場所が変わる」

竹澤さん:全部読まなくていいというのもいいと思っていて。

亀田:そうですね。場面場面で辞書的に使って頂いてもいいと思いますので。

竹澤さん:経営者は当然全部読みますけど、現場は現場で使う部分が違うので。なので、このセクションが4分割ぐらいで分かれてるのも良かったですね。ZOOMのオンラインセミナーでも言ってましたけど、「もうちょっといろいろ言いたかったけど」というのは凄く感じました。

亀田:僕も書籍作りにはガッツリは携わってないんですけど、坂本が泣く泣く削ったのが大量にあるので。

竹澤さん:坂本さんって結構細かいテクニックの話までするじゃないですか。だから、全部盛り込むのは無理ですよ。

亀田:鈍器本みたいになりますからね。

竹澤さん:なので、これが骨組みという感じですかね。本当はもうちょっと身がいっぱい付いてるんだけど。

亀田:やっぱり、販売編の所に付箋が一番付いた感じですかね?

竹澤さん:そうですね。販売と戦略ですかね。

戦略は自分用にですけど。「ブラックオーシャン戦略」とかもタイムリーで。今で言うと、中期の事業計画を立ててる中で、うちは食器屋なんですけど、セレクトショップであり専門店であるみたいなポジションとして「伸ばしていくのにどっちに走っていくのがいいかな?」というのはずっと悩んでいて。そのベクトルはたぶん社長にしか決められませんよね。

なので、伸びしろのある、「現場が上りのエスカレーターになるようなマーケット」を取るにはどうしたらいいかな?みたいなのを割とずっと考えてるんですけど、そことここら辺の話は、結構、僕の中ではフィットする部分がありましたね。

竹澤さん:多分そうですね、他の本もありますけど、坂本さんの本は前の黄色本も4周ぐらいは多分してるので。

亀田:凄い!素晴らしいですねえ!

竹澤さん:やっぱり会社が大きくなると付箋のつく場所が変わるので。

亀田:確かにフェーズによって変わるかもしれないですね。

竹澤さん:なので、1年ぐらい打ち手に困った時とかに開き直すと、「ここ、そういえば前の年にまだだなと思ったとこだ」みたいなのが出てくるので。

亀田:売上規模が変わると、バックヤードのあり方も変わるじゃないですか。課題が変わりますもんね。意外とずっとグルグル回っちゃいますからね。

竹澤さん:課題が変わる。そうですね。1年前に思ってたことは覚えてないので、思い出すトリガーみたいなのは、たくさんあるといいなと個人的には思ってます。

亀田:確かにそうですね。多分1年後に読み直してもらったら、付箋の場所がまた変わってきますよね。

竹澤さん:その時の悩みに近い所にドッグイヤーが付くので。

亀田:なるほど。繰り返していくと、結構、克服出来てるというのもあるかもしれないですね。

竹澤さん:そうなんです!それがまた気持ちいいんですよね。1年前とかに線を引いてた所が組織の中に浸透してたりすると、「これはもう要らないいらないやつだ」みたいな。

「一番読んで欲しいのは、組織のリーダーからマネージャーぐらいの間の人」

亀田:いろんな数ある書籍の中から選んで頂いて、本当にありがとうございます。もし、竹澤さんがオススメするとしたら、この本はどんな人が読むといいかなあと思いますか?

竹澤さん:一番読んで欲しいのは、組織のリーダーからマネージャーぐらいの間の人ですね。

亀田:リーダーからマネージャーですね。なるほど。経営者ではなく?

竹澤さん:経営者は読んだらいいと思いますけど。

亀田:それはマストとして。

竹澤さん:リーダーやマネージャー層が強くなると、組織はメッチャ強くなるんですよ。強いというのは何かと言うと、手が動かせるのは勿論なんですけど、脳を動かして一手を考えられるのが現場レベルで出来るというのが、特に、この規模の組織にとっては強くて。

社長は良いものを承認さえすればいいので。そこが結局待ちの組織になってしまうと、社長が頑張らないと次のステップに会社が行かないので。現場がこういうのを読んで、現場の子だと気づける気づきが結構いっぱいあるはずなので、「私のやってるやつって、もうちょっとこんな風に出来るんじゃないの?」というのを自主的に提案して、リーダーとマネージャーが連携して推進してくれると、社長は「うんうん」と言ってるだけで業績が伸びていくので。そこのレイヤーがマストレベルだといいなと思います。

配りたいと言ったのはそういう事なんですけど。

亀田:なるほど、そうですよね。皆さんも、そんなに大所帯でない分、確かに現場で動いてくれると一番いいですもんね。

竹澤さん:そうですね。その子が刺さる場所が違うので。

亀田:そうですね。刺さる場所は絶対違いますもんね。

竹澤さん:リーダーの子だと、特に現場業だと自分のタスク管理に追われてるので、業務編とかこの辺で気づきが出て、自分の業務で「これは何て遠回りしてたんだろう」みたいなのをカットしたりとか。棚卸してる子とかは販売編とか。

チーム全体の定例ミーティングでみんな喋ってもらって、マネージメント以上の子は、組織編とかその辺を読んでもらえるといいかなあという感じですかね。

亀田:そうですねえ。確かにマネージメントにならないと、なかなか組織とかの視点がどうしても持てないですもんね。

竹澤さん:なので、マネージャーまでの子はここの2章だけでいいと思いますけど、マネージャーの子は多分3章を追加で読んで、4章は読まなくていいかなあという感じですね。4章を決められるなら経営者が出来るので。「これ読んで私はこうしたい」と思ってるんだったら、会社をやった方がいいと思うので。

亀田:なるほど。経営者と対等に話が出来るようにもなるかもしれないですけどね。

竹澤さん:これを意欲的に読む子は数パーセント。右腕になってくれるといいですね。

「面倒臭くていいんですよ。それが嫌になってやめない仕組みが大事」

竹澤さん:結局、販促カレンダーをどう使うかとか、知ってるんだけどやれてない事がまあまああるんですよ。ランキングを定期的にチェックするとか知ってるんだけど、ルーティーンの中に組み込めていなかった。

これから、週一のミーティングに、ランキングから分かることをフィードバックさせるセクションを1個足そうと思っていて。強制的に毎週やらされるのでみたいなルール付けをしていきながら、スポットで終わらせない組織の取り入れ方みたいな所を考えてる感じですかね。

亀田:そうすると、たぶん緊張感が出ますもんね。

竹澤さん:そうですよ。面倒臭くていいんですよ。「またランキングまとめなきゃいけない」それでいいんですよ。決めたルールが続く仕組みが、僕は大事だと思っていて。

亀田:なるほど。まさかそんなに使って頂けているとは!マネージメントの1個の中に入れてもらえると、我々としても凄く嬉しいなと思います。

「販売戦略のトレンドが変わってるものを追っかけるのはしんどい」

亀田:ちなみに、今後聞きたいテーマは販売の所が一番ですかね?

竹澤さん:僕らはそうですかねえ。坂本さんはAI周りとかも結構いろいろ動いてくれていましたが、販売戦略のトレンドが変わってるものを追っかけるのはしんどいので、そこを拾ってもらえるというのはメチャクチャ有難いですね。

それこそ今うちだと、海外向けのサイトで(中略)各業種が持ってる「こうやって突破した!」みたいな、そこのtipsみたいな情報は生感があっていいですね。

亀田:敢えて具体的な所で。

竹澤さん:そうですね。社名とか業種とかは伏せてもらっていいと思うんですけど。「並行輸入問題をどうクリアするか?」みたいな話だったりとか、やっぱり例えば、「物流が外に出せない問題をどうやって物流解決させてるか?」とか。

「こういう所はこういう風に解決してる」みたいな話とかというのは、コンサル側というよりは、事業者側から出てくる話が大きいなと思いますけど。でも結局、そういう情報を集めて困ってる会社に提供するのがコンサルの仕事だったりもすると思うので、そんなのは有難いですよね。

おわりに

以上、ユーチル様訪問記「竹澤さんとの組織運営談義」をお届けしました。

今回、竹澤さんとのお話を通じて感じたのは「書籍を組織の共通言語として活用する」ことの重要性です。

単なる情報源ではなく、「外部講師」として位置づけることで経営者の説得力を向上させ、成長段階に応じて継続的に読み返すことで組織の学習能力を高める。さらに階層別に読むべき章を分けることで、効率的な人材育成を実現する。

売上100万円から200万円超への成長を遂げる過程で実践されたこれらの工夫は、組織運営に課題を感じる多くのEC事業者様にとって、大いに参考になるはずです。

特に「リーダーからマネージャー層の強化」という視点は、組織の自走化を目指す経営者の方々に新たな気づきを与えてくれるでしょう。

改めて、竹澤さんはじめ、ユーチルのみなさん、ありがとうございました。

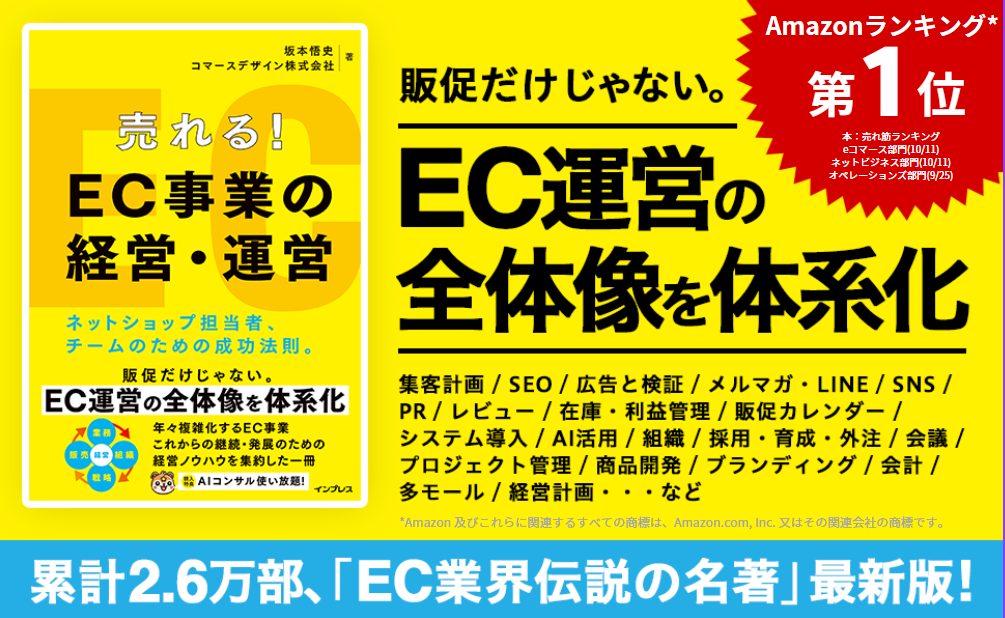

まだ書籍をお読みでない方へ

EC事業の立ち上げから成長まで、現場で本当に使える知識とノウハウを330ページに凝縮した実践書。現代のEC販売、仕入れ・製造から受注・出荷までの業務、AIやリモートを活用した組織運営、商品開発やブランディング、会計や経営計画などの戦略までカバー。新人からベテランまでチームの共通言語として活用できる、EC事業者必携の一冊です。

※既にお読みになった方、ありがとうございます!よろしければぜひレビュー投稿をお願いします!

書籍をすべて学習したEC専用AI「コマのすけ」

330ページの書籍内容を全て学習したEC事業者のためのAIコンサルタント「コマのすけ」。予備知識ゼロで、誰でも使えるカンタンさ。日々のEC運営を支える「やさしいAI」です!

あなたの悩みに寄り添い、すぐに答えを導き出してくれます。日々の運営相談から戦略立案まで、頼れるパートナーとしてご活用ください。

「5分でわかるコマースデザイン」をダウンロードする

Q. コマースデザインのEC支援は、何をしてくれるの?

A. コンサル・研修・セミナーを提供しています。支援内容・実績・会社概要を「5分で把握できる」無料資料を作ったので、ぜひご覧ください!

この記事を書いた人

-

コマースデザインは、EC事業のコンサルティング会社として、ECのお役立ちツールやECコンサルティングを提供しています。全サービスの累計支援先企業は23,000社を突破しました。「色々な個性を持ったお店が数多くあり、お客さんに豊かな選択肢があるEC業界」を目指し、中小ネットショップ事業者の皆様の「強み」を引き出す支援を行っています。

詳しくは、コマースデザインについてをご覧ください。

記事一覧を見る

ECの未来・ヒント2025年12月12日【速報】2025年12月楽天スーパーSALE 終了!皆の売れ行きどうだった?

ECの未来・ヒント2025年12月12日【速報】2025年12月楽天スーパーSALE 終了!皆の売れ行きどうだった? お客様の声2025年11月28日1人店長の「幸せな商売」とは?ニッチジャンルでトップを守り続ける、20年の工夫と哲学

お客様の声2025年11月28日1人店長の「幸せな商売」とは?ニッチジャンルでトップを守り続ける、20年の工夫と哲学 お客様の声2025年11月11日「EC10年やったけど、まだまだ伸びしろがあった」—創業123年、小島食品工業が実践する『強み』の再発見と、本とAIが生み出すチーム連携【黄色本 出版1周年記念 ★ EC探訪記vol.4】

お客様の声2025年11月11日「EC10年やったけど、まだまだ伸びしろがあった」—創業123年、小島食品工業が実践する『強み』の再発見と、本とAIが生み出すチーム連携【黄色本 出版1周年記念 ★ EC探訪記vol.4】 お客様の声2025年10月16日フジカン大塚さんに聞く「孤独な経営を支えた書籍とAIの話」【黄色本 出版1周年記念 ★ EC探訪記vol.3】

お客様の声2025年10月16日フジカン大塚さんに聞く「孤独な経営を支えた書籍とAIの話」【黄色本 出版1周年記念 ★ EC探訪記vol.3】